Wissensschatz

Unser Wissensschatz ist unser liebster Fundus von Entscheidungskriterien für die Gestaltung von Arbeitswelten. Dort sammeln wir nicht nur Informationen aus der Fachliteratur sondern aus allen seriösen Quellen. Und obwohl wir selbst Desksharing machen, gibt es eine kleine Bibliothek bei uns mit echten Büchern. Hier ein Auszug aus unserem Wissensschatz.

Farbgestaltung und Ästhetik

Die Farbe grün I

Der Wissensschatz enthält auch Informationen über Farbgestaltung. Vor allem die Farbe grün. Biophilie heißt der Wissenschaftszweig, der die Wirkung von Natur auf den Menschen untersucht. Und dieser ist meistens positiv. So werden Menschen beim Blick aus dem Fester zum Beispiel schneller gesund. Und diese Wirkung reicht auch in die Arbeitswelt hinein. So wurden Probanden in einem Führerschein-Test mal von Grün und mal von Grau umgeben. Die Testpersonen, die mit Grün umgeben waren, schnitten besser ab. Deshalb planen wir bei der Gestaltung von Arbeitswelten Grün ein, und sei es nur durch große, grüne Bilder.

Die Farbe grün II

Biophilie bedeutet nicht nur “umweltfreundlich”. Rita Berto und Guiseppe Barbiero von der Universita della Valle d’Aosta haben einen Index entwickelt, mit dem ein grünes Gebäude zu einem restaurativen Gebäude werden soll, den BQI (Biophilic Quality Index). Dieser erlaubt den Forschern, die biophile Qualität eines Gebäudes zu errechnen. Ein Gebäude soll Erholung ermöglichen und stärken. Sie sind der Überzeugung, dass Biophilie eine Voraussetzung für “effektives kognitives Funktionieren” ist. Kein Wunder, dass in der Natur die meisten kreativen Ideen entstehen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Quelle: Berto, Rita & Barbiero, Giuseppe. (2017)

Kreativität und Ideen-Entwicklung

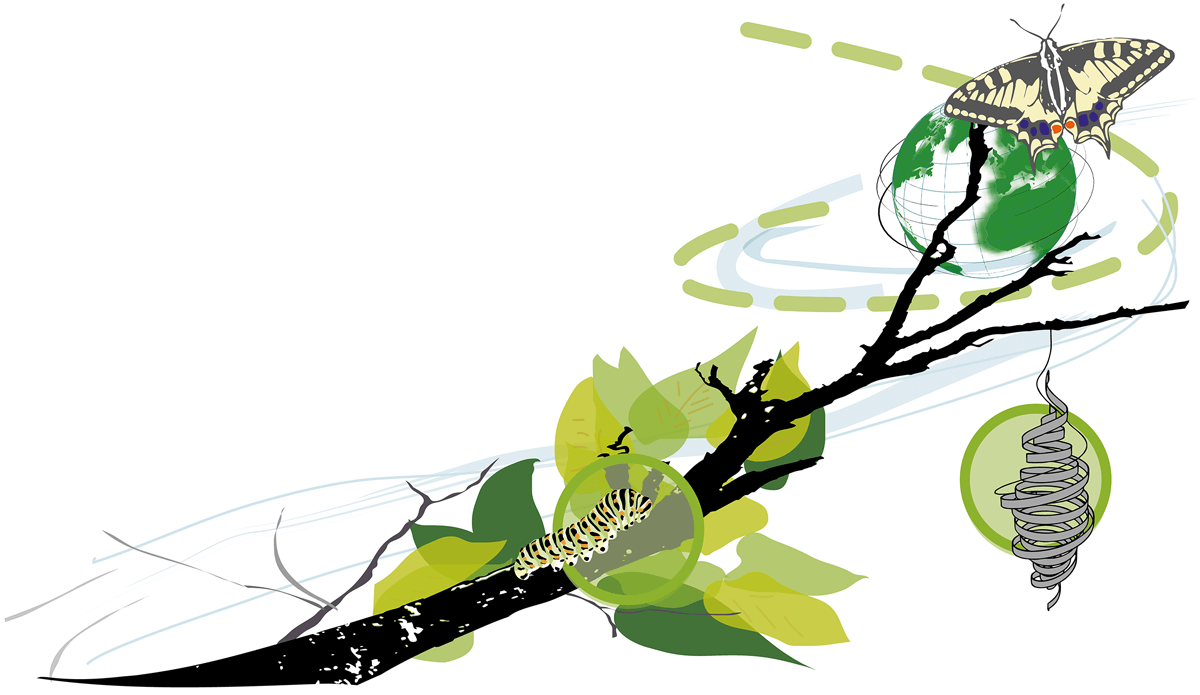

Nur ein Viertel der Ideen entstehen im Büro

Urs Füglistaller von der Universität Sankt Gallen hat untersucht, wo Ideen entstehen. Jeder, der schon einmal auf einem Spaziergang einen Geistesblitz hatte, weiß, dass Ideen nicht an einen Schreibtisch im Büro gebunden sind. Am meisten Ideen entstehen in der Natur (27%). Ein weiteres Viertel entsteht bei bei der Arbeit, doch nicht am Arbeitsplatz.

Dort entstehen nur 4% der Ideen, gefolgt von interessanten Meetings mit 6% und — wer hätte das gedacht — die meisten Ideen bei der Arbeit entstehen in langweiligen Meetings. Ein weiteres Viertel entfällt auf Fernsehen und Freizeitsport und das letzte Viertel auf Fahrten zur Arbeit und Ferien. Deshalb legen wir bei der Gestaltung von Arbeitswelten großen Wert auf viele, unterschiedliche Besprechungsmöglichkeiten. Klar, Ideenfindung in der Natur wäre noch effektiver.

Quelle: Urs Füglistaller

Stress und Belastungen

Autonomie reduziert Stress

Ötzi hat auf Gefahren genauso reagiert wie ein gehetzter Angestellter vor dem Rechner. Der Körper übernimmt blitzartig:

- Stress: Gehirn und Muskeln werden mit Blut versorgt, Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet, der Puls rast, die Atemfrequenz steigt, die Pupillen weiten sich, die Schmerzempfindlichkeit sinkt. Leider sinken auch die Abwehrkräfte.

- Entspannung: Wenn die Gefahr vorüber ist, normalisieren sich Atmung und Herzfrequenz und Stresshormone werden abgebaut.

Was in der Savanne unter Wölfen sinnvoll war, ist heute eine Bedrohung. Viele Menschen wissen genau, dass viele Krankheiten mit Stress verbunden sind. Dabei sind die Auswirkungen von Stress je nach Persönlichkeit und Genen sehr unterschiedlich. Bewegung hilft beim Abbau der Stresshormone.

Und Autonomie: in der sog. Whitehall-II-Studie des International Centre for Health and Society fanden Forscher einen Zusammenhang heraus, der für die Gesundheit am Arbeitsplatz eine große Rolle spielt: je mehr Kontrolle ein Mensch hat, desto schneller entspannt er sich.

Deshalb ist die Möglichkeit für Homeoffice eine gute Idee. Der Wechsel mit der Arbeit im Büro gibt Mitarbeitern mehr Autonomie zurück. Und deshalb ist auch ein breites Angebot von Arbeitsorten innerhalb der Arbeitswelt gesund, sofern dieses genutzt wird. Mit diesem Wissen gestalten wir unter anderem möglichst unterschiedliche Raumangebote, damit die Mitarbeiter die Kontrolle über den Arbeitsort haben, den sie gerade benötigen. Damit ist zwangsläufig ein wenig Bewegung verbunden. Und die wiederum reduziert die Folgen von Stress.

Quelle: Gehirn und Geist 2/2004

Aufmerksamkeit und Konzentration

Multitasking ist erlernbar

Der Klassiker: 1976 finden die Forscher Elisabeth S. Spelke von der University of Pennsylvania, William Hirst von der Rockefeller University und Ulric Neisser von der Cornell University heraus, dass geteilte Aufmerksamkeit, heute auch als Multitasking bezeichnet, erlernbar ist. Probanden lesen Kurzgeschichten und schreiben gleichzeitig Wörter nach Diktat. Nach einigen Wochen Übung können sie tatsächlich beide Aufgaben gleichzeitig bewältigen und zwar in normaler Geschwindigkeit. Das Schreiben nach Diktat benötigte nach dieser Übungszeit nur noch so wenig Kapazität, dass das Lesen in normaler Geschwindigkeit möglich wurde. Ist die Kapazität für Aufmerksamkeit also nicht limitiert?

Quelle: Elisabeth S. Spelke, William Hirst und Ulric Neisser in Cognition 1976

Multitasking führt nicht zu mehr Hirnaktivität

Marcel Just, Carnegie Mellon University, Center for Cognitive Brain Imaging: Hier schaut man ins Gehirn. Auch hier sollten Probanden zwei Tätigkeiten gleichzeitig tun, die nur wenig dieselben Hirnregionen belasten. Nämlich vorgelesene Aufgaben bewerten und gedanklich dreidimensionale Figuren drehen. Das konnten sie auch, aber langsamer und schlechter. Interessant dabei: die Hirnkapazität stieg nicht an, wenn beide Aufgaben gleichzeitig erledigt wurden.

Multitasking dauert länger

David E. Meyer und James E. Evans von der University of Michigan und Joshua S. Rubinstein von der Federal Aviation Administration ließen Probanden in mehreren Test gleichzeitig Aufgaben bewältigen. Sie ließen sie e‑Mails beantworten und einen Bericht schreiben oder auf dreidimensionale Objekte reagieren. Die Testpersonen benötigten 1,5 mal so lange wie beim Arbeiten nacheinander. Nur bei entspannten Routineaufgaben spart das Switchen zwischen zwei Aufgaben Zeit.

Quelle: American Psychological Association, 2001

Erholung

Lösungen im Schlaf

Uni Lübeck: Jan Born und sein Team finden in einem Experiment heraus, dass nach einem achtstündigen Schlaf die Lösung für eine Aufgabe entdeckt wurde. Und das mit 60%. In einer Kontrollgruppe ohne Schlaf entdeckten nur 22% die Lösung.

Quelle: Nature 427 (2004)